Cosa fare per uscire dalla Grande depressione degli anni Trenta? Due fra i principali economisti dell’epoca, Joseph Schumpeter e Lionel Robbins, raccomandarono di non fare assolutamente nulla. Si doveva permettere alla depressione di seguire il suo corso; solo questo modo di procedere avrebbe potuto assicurare la guarigione. La causa era stata un accumulo di veleni nel sistema, e la crisi sarebbe servita per espellere il veleno e guarire l’economia. E Schumpeter aggiunse che “la nostra analisi ci conduce a credere che la guarigione sia autentica solo se viene da sé”[1].

Questo perché, secondo la dottrina economica classica, il sistema economico tende “naturalmente” verso una situazione di equilibrio di pieno impiego della forza lavoro e degli impianti. A qualsiasi spostamento da questo equilibrio dovrebbe corrispondere un riaggiustamento automatico ad opera delle forze di mercato, fino al raggiungimento di un nuovo equilibrio di piena occupazione.

La sottoutilizzazione degli impianti e la disoccupazione che caratterizzò la Grande Depressione non sarebbe dovuta durare a lungo. Chi era senza lavoro avrebbe offerto i suoi servizi ad un prezzo inferiore, finendo per farsi assumere. E lo stesso avrebbero fatto gli imprenditori con le strutture produttive: i prezzi sarebbero scesi fino ad attirare nuovamente i clienti e a far crescere le vendite e la produzione[2].

Ma questa ricetta, invece di alleviare il male, lo aggravava: nel 1933, il numero dei disoccupati nei paesi industrializzati era ancora di 30 milioni, la miseria e la disoccupazione avevano accentuato il calo del consumo delle famiglie, e le fosche prospettive del mercato industriale, testimoniate da un calo dei prezzi all’ingrosso – tra il 1929 ed il 1933, del 32% in Gran Bretagna, del 38% in Francia e del 42% in USA –, non spronavano certo gli imprenditori a far debiti per rilanciare la propria attività, nemmeno a tassi irrisori. Solo lo stato, in definitiva, poteva provocare una ripresa dell’economia con un suo intervento diretto[3].

L’idea era stata già formulata da John Maynard Keynes e Dennis Holme Robertson per l’Inghilterra degli anni venti, ma non c’era ancora un progetto globale, visto che la Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta di Keynes venne pubblicato solo nel 1936. Per cui l’intervento pubblico negli Stati Uniti, ed in Francia, Italia, Germania e paesi scandinavi può essere considerato come una scelta all’insegna del pragmatismo. Bisognava trovare una cura diversa alla crisi e bisognava evitare il rischio di una rivoluzione.

Alle elezioni presidenziali USA del 1932, un milione di americani votò per candidati socialisti o comunisti. Sempre più americani, poi, tenevano d’occhio Huey Long, il senatore populista della Louisiana convinto che tutti gli americani dovessero ricevere un salario annuo garantito di 2.000 dollari[4]. E nel gennaio del 1933, Edward O’Neal, presidente della Farm Bureau Federation, la più potente e la più conservatrice delle organizzazioni agricole statunitense, dichiarava davanti ad una commissione del Senato che: “a meno che non si faccia qualcosa per gli agricoltori americani, una rivoluzione scuoterà le campagne tra dodici mesi”[5].

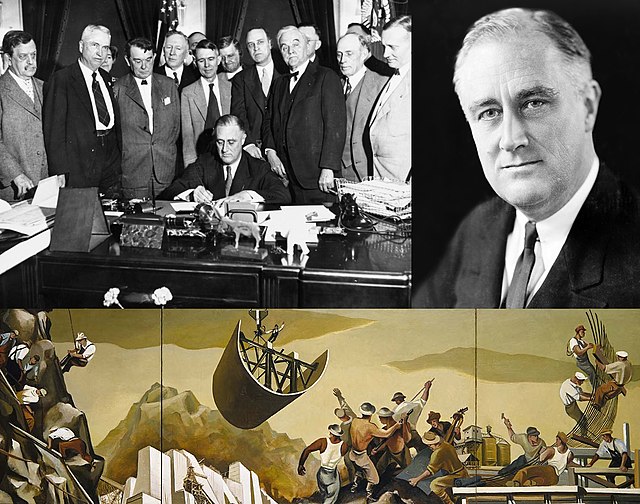

E così Franklin Delano Roosevelt, in un primo tempo fondò la sua campagna elettrale su un fermo impegno a tagliare le spese federali e a riportare in equilibrio il bilancio federale, per passare poi alla proposta di un New Deal (un nuovo patto)[6], che comprendeva un ampio ventaglio di provvedimenti, pensato per rispondere ai vari aspetti della spirale depressiva.

Si andava dalla creazione di posti di lavoro e lo sviluppo di infrastrutture pubbliche – con la Work Progress Administration e i Civilian Conservation Corps -, al sostegno ai prezzi agricoli attraverso il pagamento di sussidi ai contadini che lasciavano una parte dei loro terreni incolti – Agricultural Adjustment Act –, alla creazione di cartelli e monopoli che consentissero di frenare la riduzione dei prezzi e quindi dei salari – National Industrial Recovery Act –, alla libertà di organizzazione collettiva, ed al divieto di pratiche sindacali restrittive – Legge Wagnero National Labor Relations Act –, alla fissazione di minimi salariali, di standard lavorativi, e il divieto di impiego dei minori – Fair Labor Standards Act –, all’introduzione di una prima forma di stato sociale e l’introduzione di indennità di disoccupazione, malattia e vecchiaia – Social Security Act –, alla costruzione di scuole, parchi ed abitazioni – Civil Works Administration[7] –, fino ai programmi di finanziamento delle arti, che diedero lavoro a miglia di scrittori, artisti, attori e musicisti – Federal Theatre Project, Federal Writers Project e Federal Art Project[8].

Molti avevano accettato controvoglia il New Deal di Roosevelt, ed alcuni si erano nettamente opposti. Come il gruppo di ricchi industriali che avrebbe tramato un golpe per rovesciarlo nel 1933 – lo denunciò un anno dopo davanti al Congresso degli Stati Uniti il generale dei marines Smedley Darlington Butler[9]. Oppure la Corte Suprema, dominata dai conservatori, che nel 1935-1936 annullò molti dei programmi del New Deal. O ancora alcuni conservatori democratici – come Al Smith –, che attaccarono selvaggiamente Roosevelt paragonandolo a Marx e Lenin[10].

Probabilmente si dovettero ricredere, perché l’economia migliorò gradualmente e registrò una modesta ripresa che investì anche l’attività industriale. Nel 1936, il prodotto nazionale era ritornato ai livelli del 1929, e la disoccupazione era passata dal 25 – dati del 1933 – al 9%[11]. Per questo Roosevelt venne eletto con un vero e proprio plebiscito: più del 60% dei voti, contro il 36% del suo rivale, il governatore del Kansas Alf Landon – totalizzando 523 grandi elettori contro 8.

Nel 1937, il governo federale ridusse notevolmente le spese ed il deficit, e l’economia cadde in una depressione all’interno della recessione[12]. Difficile trovare una dimostrazione più convincente delle teorie keynesiane: il forte intervento governativo nell’economia aveva portato ad una ripresa, ed ora l’improvvisa ritirata dell’amministrazione federale dall’economia aveva generato una brusca ricaduta.

L’economia Usa uscì completamente dalla Grande Depressione solo con l’entrata in guerra nel dicembre 1941. La spesa in armamenti raddoppiò il prodotto nazionale lordo. Tra il 1939 ed il 1944, la produzione complessiva di merci e servizi passò da 320 a 569 miliardi di dollari (e nonostante la guerra, il consumo civile passò da 220 a 255 miliardi di dollari), con uno spostamento dei consumi dai ceti più benestanti agli ex-disoccupati. La disoccupazione passò dal 17,2% dell’intera forza lavoro civile, all’1,2% del 1944. L’effetto continuò anche dopo la fine della seconda guerra mondiale: ancora nel 1946 la spesa federale rappresentava il 25% del PNL[13]. È stata la dimostrazione più efficace delle politiche keynesiane.

La lezione di Keynes

La maggiore opera di Keynes The General Theory of Employment, Interest and Money (La Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta), è “un’opera piuttosto complessa, male organizzata e di difficile comprensione”[14] – la citazione è di Galbraith, ma Keynes stesso l’avrebbe condivisa.

Per Keynes, “i difetti più evidenti della società economica nella quale viviamo sono l’incapacità a provvedere un’occupazione piena e la distribuzione arbitraria e iniqua delle ricchezze e dei redditi”.

Secondo l’economista inglese, l’economia poteva trovare un suo equilibrio in condizioni di disoccupazione e di sottoutilizzo degli impianti. La capacità produttiva utilizzata – ed il livello di occupazione – è determinato dalla somma dei consumi e degli investimenti (la domanda aggregata). Se si contrae di uno di questi due termini, la produzione cala e i lavoratori vengono licenziati.

Questo perché il meccanismo dei prezzi non è sempre in grado di portare in equilibrio la domanda e l’offerta. Nella moderna economia aziendale i costi hanno una certa rigidità, e così se la domanda diminuisce, l’offerta non si può adeguare. Il risultato è un nuovo equilibrio caratterizzato da un calo della produzione e dal licenziamento di una parte della forza lavoro. Visto che i salari reali dei lavoratori non possono scendere al di sotto di un certo livello, l’eccesso di offerta di lavoro può non venire riassorbita attraverso la riduzione del salario.

Chi è disoccupato riduce i propri consumi, e ci possono essere problemi simili anche sul lato degli investimenti. Se guadagniamo cento, e consumiamo cento, non risparmiamo nulla e non investiamo nulla. Ma non è detto che se risparmiamo qualcosa questo denaro venga investito: se lo mettiamo in un forziere, e ce lo lasciamo, esso resta improduttivo. E anche se viene depositato in banca, gli istituti di credito potrebbero non reimpiegarlo, o reimpiegarlo in minima parte, perché nutrono timori troppo forti in merito alla situazione economica, o sono gravate da prestiti inesigibili, o ancora potrebbero scarseggiare i beneficiari dei prestiti perché pochi presentano le necessarie garanzie di solvibilità[15].

Con il perdurare di questa situazione ci si assesta su un nuovo equilibrio, che si basa su una contrazione della capacità produttiva e su una consistente disoccupazione. Non ci sono ragioni di fondo che impediscano di credere che questo equilibrio non possa durare. Il pensare a un ritorno al pieno impiego e al pieno sfruttamento degli impianti dipende dalla fede politica, dalla speranza e dalla fiducia, ma non dalla realtà economica.

Per uscire dalla crisi è necessario aumentare i consumi e gli investimenti. I primi si possono aumentare con la crescita dell’occupazione e del relativo reddito, mentre per i secondi Keynes manifesta una preferenza per gli investimenti pubblici. Meglio il pubblico del privato, perché così facendo l’attività d’investimento non sarebbe più preda degli “spiriti animali”: se la gente spaventata decide di non spendere, o non investire, il loro nervosismo può tradursi in un’economia depressa.

“A mio parere, il compito di stabilire il volume corrente degli investimenti non può essere lasciato con tranquillità nelle mani dei privati”, per cui “lo stato dovrà esercitare una funzione direttiva sulla propensione verso il consumo, in parte attraverso il fisco, in parte attraverso il saggio d’interesse, e forse in altri modi”. Sarebbe forse necessaria, aggiungeva, una certa socializzazione degli investimenti, senza abolire per questo l’iniziativa privata, perché “il capitalismo non è intelligente, non è bello, non è giusto, non è virtuoso e non produce i beni necessari. In breve, non ci piace e stiamo cominciando a disprezzarlo. Ma quando ci chiediamo cosa mettere al suo posto, restiamo estremamente perplessi”[16].

Nei ruggenti anni venti, il 5% più ricco della popolazione USA percepiva 1/3 del reddito nazionale, e 500 magnati americani guadagnavano quanto 60.000 operai. Secondo il liberale Keynes, queste disuguaglianze devono essere ridotte fortemente ma non cancellate, perché il movente del guadagno e l’impulso all’acquisizione, ed alla proprietà, sono all’origine del comportamento economico. E del resto, se un uomo ambisce a primeggiare, dice Keynes, è pur sempre preferibile vederlo signoreggiare sul proprio conto in banca che sui suoi concittadini. Ma mantenere questi stimoli non significa assicurare al gioco economico poste tanto elevate.

Una politica fiscale progressiva che generi una redistribuzione della ricchezza verso il basso, gioverebbe anche all’economia, perché i poveri hanno una maggiore propensione al consumo più elevata, per cui un incremento del loro reddito si trasformerebbe in un aumento della domanda, mentre molti ricchi non destinano i loro aumenti di reddito né al consumo, né all’investimento.

Keynes fu un grande economista, probabilmente il più grande, perché sapeva collocare l´economia nel più vasto contesto dei valori che per lui contavano nella vita: la bellezza, l’amore, la conoscenza. E considerava l’economia una “scienza morale”, piuttosto che una scienza sperimentale, come tanti suoi colleghi hanno sostenuto: “è come se la caduta al suolo della mela dipendesse dalle motivazioni della mela, dalla convenienza di quest’evento, dal desiderio della terra di ricevere la mela e dagli errori compiuti dalla mela nel calcolare la sua distanza dal centro della terra”, scrisse in una lettera a Roy Harrod[17].

[1] Schumpeter J. A., Depressions, in The economics of the Recovery Programs, Whittlesey House, Mc-Graw Hill, New York 1934, p. 20; Robbins L., The Great Depression, Macmillan, London 1934 (cit. in Galbraith J. K., Storia della economia… op. cit., p. 218).

[2] È l’effetto della legge degli sbocchi, o legge di Say, perché fu enunciata per la prima volta dall’economista francese Jean-Baptiste Say: l’offerta dei beni crea la propria domanda, ovvero dalla vendita di un qualunque prodotto si traggono i mezzi per l’acquisto del prodotto stesso sul mercato.

[3] Leon P., Storia economica e sociale… op. cit., pp. 347 e 377.

[4] Secondo Long, il “2% della popolazione possedeva il 60% della ricchezza”. In una trasmissione radiofonica raccontò che: “Dio ha detto ‘venite alla mia festa’. Ma cosa è successo? Rockfeller, Morgan, ed il loro seguito salirono e presero abbastanza per 120 milioni di persone, e lasciarono agli altri 125 milioni da mangiare solo per 5 milioni. E così milioni di persone dovevano restare affamate”.

Per ridistribuire il reddito, il senatore pensava di tassare tutti i redditi sopra il milione di dollari. L’imposta avrebbe dovuto essere del 100% sulle fortune personali che eccedevano gli otto milioni di dollari. E secondo il suo piano, il governo avrebbe dovuto confiscare tutte le eredità superiori al milione di dollari.

In questo modo il governo si sarebbe garantito i fondi per garantire la sussistenza a tutti gli americani. Ogni famiglia avrebbe ricevuto un assegno federale di 5.000 dollari, garantendo un reddito annuale pro-capite minimo di 2.000 $ (Huey P. Long, scaricato da http://www.spartacus.schoolnet.co.uk/USAlongH.htm).

[5] Schlesinger Jr. A. M., L’età di Roosevelt, volume secondo, L’avvento del New Deal, il Mulino, Bologna 1959, p. 27.

[6] Il 2 luglio del 1932, nel suo discorso di accettazione della nomination al congresso del partito democratico, “vi impegno e mi impegno, in un nuovo patto (new deal) per il popolo americano. Siamo tutti qui riuniti per costituirci profeti di un nuovo ordine di competenza e di coraggio. Questa è più di una campagna politica, è una chiamata alle armi. Datemi il vostro aiuto, non per vincere da solo il voto, ma per vincere in questa crociata per restituire l’America al suo popolo”.

[7] Con il programma si costruirono o si migliorarono oltre 410.000 chilometri di strade, 40.000 scuole, 3.700 campi da gioco e 1.000 aeroporti (Peters C., Noah T., Wrong Harry. Four million jobs in two years? FDR did it in two months, 26 gennaio 2009, scaricato da http://www.slate.com/id/2209781).

[8] Zinn H., Storia del popolo americano… op. cit., pp. 270-271 e 277; Brecher J., Costello T., Contro il capitale globale, Feltrinelli Editore, Milano 1996, p. 62; Fair Labor Standards Act, scaricato da http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_Labor_Standards_Act; Works Progress Administration, scaricato da http://en.wikipedia.org/wiki/Works_Progress_Administration; National Industrial Recovery Act, scaricato da http://en.wikipedia.org/wiki/National_Industrial_Recovery_Act.

[9] Plot Without Plotters, in “Time Magazine”, 3 dicembre 1934, scaricato da http://bailey83221.livejournal.com/47109.html.

[10] Fried T., FDR and His Enemies, Macmillan, New York 2001, pp. 120-123.

[11] Galbraith James K., Unemployment During The New Deal Era, 21 gennaio 2009, scaricato da http://tpmcafe.talkingpointsmemo.com/2009/01/21/unemployment_statistics_of_the_new_deal_era.

[12] Bartlett B., The Real Lesson Of The New Deal, 13 febbraio 2009, scaricato da http://www.forbes.com/2009/02/12/stimulus-depression-deficits-opinions-columnists_0213_bruce_bartlett.html.

[13] Galbraith J. K., Economics in perspective: a critical history, Houghton Mifflin, Boston 1987, pp. 247-248; Underwood Faulkner H., American Economic History, Harper & Row, New York 1960, p. 701; Gross Domestic Product, scaricato da http://www.census.gov/compendia/statab/hist_stats.html.

[14] Galbraith J. K., Cose viste… op. cit., p. 103.

[15] L’effetto depressivo su consumi e investimenti potrebbe essere determinato anche da grandi ricchezze concentrate nelle mani di pochi individui fortunati – negli Stati Uniti dell’epoca 500 magnati americani avevano ciascuno un reddito pari a quello 60.000 operai, e complessivamente il 5% della popolazione percepiva un terzo dell’intero reddito nazionale – che non sono costretti a spendere o a investire. Molto meglio ridistribuire la ricchezza a favore di persone che percepiscono un reddito basso – il 59% della popolazione USA aveva allora un reddito al limite della soglia di povertà –, perché probabilmente destineranno gran parte del loro aumento di reddito al consumo.

[16] Maffettone S., Ricchezza e nobiltà, in “L’espresso”, n. 47, anno LII, 30 novembre 2006.

[17] Cavallaro L., Un valore d’uso chiamato Lord Keynes, in “Il Manifesto”, 9 Gennaio 2002; Ottone P., La scienza della miseria spiegata al popolo, Longanesi & C., Milano 1980, pp. 71-80; Galbraith J. K., Storia della economia… op. cit., pp. 246-263; Galbraith J. K., Cose viste… op. cit., pp. 101-108; Ruffolo G., La stagione del keynesismo, in “Repubblica”, 5 novembre 2008.